健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

2016年度の開始から、年々認定企業が増加傾向にあるため、社内外でも耳にしたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

しかし、一部では健康経営優良法人の認定を受けても「意味がない」「効果を感じにくい」と言われることもあるようです。本記事では、健康経営優良法人を受けることのメリットとデメリット、そして意味がないと言われる理由、効果的な活用方法を詳しく解説します。

【記事担当】

【記事担当】一般社団法人日本アスリートウォーキング協会 健康経営エキスパートアドバイザー 竹内尚子

社会福祉士・精神保健福祉士

社会福祉士・精神保健福祉士として福祉行政に10年従事。その後、健康経営エキスパートアドバイザー資格を取得し、働く人々の健康サポートに取り組む。現在は企業への健康経営導入支援や、ウォーキング研修を中心としたヘルスケアプログラムの提供を通じて、従業員の健康促進に尽力中。

■目次

- 健康経営とは

- 健康経営優良法人認定のメリット・デメリット

- なぜ健康経営優良法人が意味ないと言われるのか

- 健康経営優良法人認定を効果的に行うために

- まとめ

1.健康経営とは

健康経営とは、企業が従業員の健康を重要な経営資源と捉え、積極的に健康促進の施策を導入することで、生産性や企業価値を向上させる経営戦略の一つです。従業員の健康管理を強化することで、業務の効率化や離職率の低下を図り、長期的な企業の成長につなげることが目的です。

具体的には、定期健康診断の実施やストレスチェックの導入、職場環境の改善、運動促進プログラムなどを取り入れることで、従業員の健康意識を高め、働きやすい環境を整えることが求められます。こうした取り組みは、企業の社会的信用を向上させるだけでなく、採用活動においても優位性を持つ要因となり得ます。

健康経営を実施することで、企業は持続可能な成長を実現し、従業員の満足度や生産性向上を促進できるのです。

※詳しくはこちらの記事でご覧ください↓

👆「【担当者必見】健康経営とは?実践方法や中小企業の取組事例紹介」

2.健康経営優良法人認定のメリット・デメリット

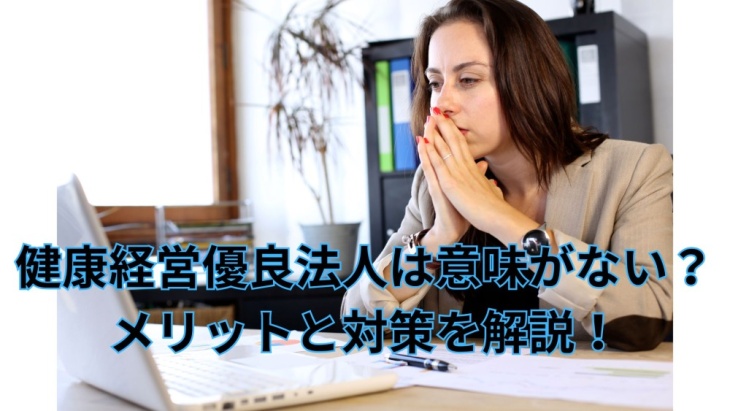

健康経営優良法人とは、従業員の健康を促進し、持続可能な企業活動を目指す企業に与えられる認定制度です。認定のメリットももちろんありますが、デメリットもいくつか考えられます。それぞれ下記に挙げてみましょう。

■メリット

- 企業イメージの向上

- 人材確保と採用力の強化

- 離職率の低下

- 生産性の向上

- 自治体や金融機関での優遇制度の活用

■デメリット

- 認定取得のためのコストや時間がかかる

- 短期的に成果が見えづらく、効果測定が難しい

- 社内へ浸透しづらく、従業員の意識が低いまま進む可能性がある

詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

👆「【2万社超え!】健康経営優良法人認定で得られる4つのメリットとは」

3.なぜ健康経営優良法人が意味ないと言われるのか

健康経営優良法人の認定取得を受けることは、大きなメリットが享受できることも当然ながら、「意味がない」と言われてしまうことも一部ではあります。

「このまま認定取得を目指してもいいのかな」と気にしている方もいらっしゃるでしょう。ここでは、なぜ意味がないと言われているのか、理由を見ていきます。

◆認定に伴うコストや時間・労力がかかる

健康経営優良法人の認定を受けるためには、企業は多岐にわたる取り組みを行う必要があります。これには、従業員の健康管理をサポートするためのインフラ整備や、健康関連の研修を実施するための準備が含まれます。

こうした認定までの活動には多くの費用や時間がかかるため、一部の企業、特に中小企業にとっては、予算を確保しながら施策を実施することが難しい、負担が重いと感じられることがあります。

◆認定を目的化してしまっている

健康経営優良法人の認定を受けることが目的となってしまい、実際の健康経営の効果を見失ってしまうケースもあります。

認定の取得がゴールではなく、従業員の健康が実質的に改善されることが必要であり、最優先に考えるべきことだと忘れないことが重要です。

また、企業は認定を取得した後も、健康経営の施策を継続し、従業員の健康を実際に向上させることを目指すべきです。

◆従業員の意識が低い

企業が健康経営を推進しても、従業員の意識が低い場合、取り組みが形骸化してしまい、効果が発揮されないことがあります。

企業は従業員の健康に対する関心を高めるために、具体的な健康教育や社内活動を導入し、健康経営の重要性を伝える努力を続けることが求められます。従業員の意識が向上し、積極的に健康に取り組む姿勢を持つことが、企業の健康経営の成功につながります。

◆効果が目に見えにくい、結果が伴わない

健康経営の取り組みは長期的な視点が必要なため、短期間では効果を実感しづらいことがあります。データを活用した効果測定を行い、継続的な改善を心がけることが重要です。

従業員の健康状態の変化を追跡し、具体的なデータに基づいて成果を評価することで、健康経営の効果を確認することができます。

4.健康経営優良法人認定を効果的に行うために

健康経営優良法人の認定を意味があるものにするためには、それぞれの企業での工夫や具体的な計画、実施のサイクルが必要であることが分かってきました。

こちらでは、より効果的に認定取得を目指すためにできることを見ていきましょう。

◆初期コストと運用コストの見極めを行う

健康経営の推進は、長期的な視点での計画やコスト運用が求められます。企業は予算とリソースの配分を慎重に検討し、無理のない計画を立てることが重要です。

また、コストを削減するための効率的な方法を考えることも必要です。例えば、外部の専門家と連携することで、より効果的な運用が可能になります。

◆認定をゴールとしない

認定はあくまで手段であり、ゴールではありません。企業は認定後も継続的に健康経営を推進し、従業員の健康を支える取り組みを続けるべきです。

認定はあくまで通過点の一つとして捉え、認定を受けた後も、健康経営の理念を社内に浸透させ、従業員の健康改善・増進を企業文化として定着させることが、長期的な成果につながると言えるでしょう。

◆従業員のニーズを理解し、意識向上を目指す

従業員の健康課題やニーズを理解し、それに基づいた取り組みを行うことで、より効果的な健康経営が実現できます。具体的には、可能であれば従業員にアンケートやヒアリングを実施することで、従業員の部署ごと、年齢別などの健康課題を分析することができます。

その上で、課題に応じた意識向上を図るための研修や活動を導入することを推奨します。従業員が自身の健康に積極的に取り組む環境を提供することが、健康経営の成功のカギとなるでしょう。

◆効果を測定し、改善につなげる

定期的に取り組みの効果についてデータ分析を行い、健康経営の効果を定量的に評価することで、施策の改善を行うことができます。

例えば、従業員の健康状態の変化を定期的にモニタリングし、具体的な指標に基づいて効果を評価することで、健康経営の取り組みが実際に効果を発揮しているかどうかを確認できます。

◆専門家のアドバイスを活用する

健康経営の専門家と連携することで、施策の精度を高め、効果的な戦略を構築することが可能です。

例えば、弊社は10年間にわたりウォーキング研修やヘルスケア研修を実施してきた実績があります。健康経営の主要部分である「運動」についての専門集団として、従業員のメタボ率を下げる研修を提供し、オフィス内でできる運動を知りたい企業に人気です。また、健康経営エキスパートアドバイザーも在籍しているので、健康経営優良法人の認定に関するコンサルティングも実施しています。

専門家の助言を受けることで、企業はより効率的に健康経営を推進し、従業員の健康を実質的に向上させることが可能です。

5.まとめ

健康経営優良法人の認定を取得することで、企業にどのようなメリット等があるのか、詳しく解説してきました。認定の取得は「意味がない」と言われている理由についても具体的に把握した上で対策を講じることができれば、企業にとって非常に「意味のある」目指すべき認定になります。

「意味がある」ものにするためには、それぞれの企業が自社の健康課題を正確に把握し、長期的な視点で健康経営に取り組むことが必要です。従業員の健康をしっかりと守り、企業の大きな発展に繋がるように積極的に健康経営を実践し、健康経営優良法人を目指しましょう。